Luftschadstoffe

In dieser Welt nach der Pandemie ist eine optimale Innenraumluftqualität zu einer zentralen Priorität geworden – nicht nur für Komfort, sondern auch für Gesundheit, Produktivität und langfristige Nachhaltigkeit. Dieser erneute Fokus hat zu einer steigenden Nachfrage nach gut belüfteten Innenräumen geführt, mit Lüftungsstrategien, die zudem überwacht, energieeffizient und emissionsarm sind. Diese Systeme zielen darauf ab, eine entscheidende Balance zu finden: die Luftqualität zu maximieren und gleichzeitig die Umweltbelastung zu minimieren.

Kohlendioxid (CO2)

Was ist CO2?

Kohlendioxid (CO2) ist ein farb- und geruchloses Gas, das natürlicherweise

in unserer Atmosphäre vorkommt. Es spielt eine wichtige Rolle für das Leben auf der

Erde: Menschen und Tiere atmen es aus, während Pflanzen CO2 durch

Photosynthese zum Wachsen nutzen. Es wird auch freigesetzt, wenn fossile Brennstoffe

— wie Öl, Gas und Kohle — verbrannt werden.

CO2 ist eines der

wichtigsten Treibhausgase, das Wärme in der Atmosphäre einschließt. Ohne diese Gase

wäre die Erde zu kalt, um Leben zu ermöglichen. Durch menschliche Aktivitäten ist

die Menge an CO2 jedoch dramatisch angestiegen, wodurch das natürliche

Gleichgewicht gestört wird und es zu globaler Erwärmung und Klimawandel kommt.

Was sind die Auswirkungen von CO2?

In der Außenluft liegt der CO2-Wert typischerweise bei etwa 400 ppm (Teile pro Million), was als normal und ungefährlich für Menschen und Tiere gilt. In Innenräumen — wie Wohnungen, Schulen oder Büros — ergeben sich die CO2-Konzentrationen aus einer Kombination von Außenluft-CO2, der Atmung im Raum und der Belüftung des Gebäudes. CO2-Werte in Innenräumen zwischen 400 und 1000 ppm sind akzeptabel. Wenn die Werte diesen Bereich überschreiten, sollten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden.

Mittlere bis hohe Kohlendioxidwerte können Kopfschmerzen, Konzentrationsminderung und Müdigkeit verursachen, während höhere Konzentrationen sogar Schläfrigkeit, Schwindel und Erbrechen auslösen können. Bei extrem hohen Konzentrationen kann Bewusstlosigkeit auftreten. Um hohe Kohlendioxidkonzentrationen in einem Gebäude oder Raum zu verhindern oder zu reduzieren, sollte frische Luft zugeführt werden.

CO2-Sensoren: NDIR- (nichtdispersive Infrarot-) und PAS- (photoakustische Spektroskopie-) Sensoren

Da Gebäude immer energieeffizienter und damit luftdichter werden, gelangt weniger Frischluft hinein. Zudem schwanken die CO2-Werte in Innenräumen ständig – abhängig von der Lüftungsrate, der Anzahl der Personen und der Dauer ihres Aufenthalts in einem geschlossenen Raum. Deshalb ist eine gute Belüftung entscheidend, um die CO2-Werte in Innenräumen niedrig zu halten. Um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen, wird empfohlen, CO2-Sensoren zu installieren – sie zeigen an, wann Frischluft zugeführt werden muss – und die Filter von Innenraumlüftungssystemen regelmäßig zu überprüfen und auszutauschen.

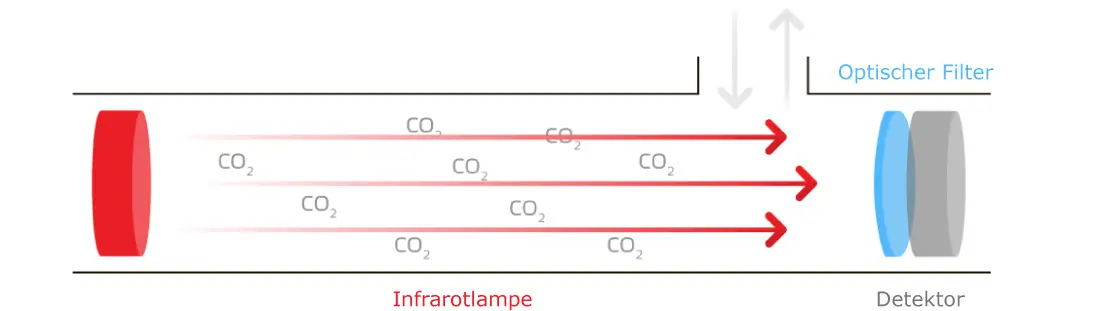

Nichtdispersive Infrarot- (NDIR) und photoakustische Spektroskopie- (PAS) CO2-Sensoren sind zwei Arten von CO2-Sensoren, die auf dem Prinzip der Gasabsorption basieren. Verschiedene Gase absorbieren Licht bei spezifischen Wellenlängen. Das Licht wird auf eine bestimmte Wellenlänge abgestimmt und ausgesendet, der Empfänger misst die Absorptionsrate – und daraus lässt sich anschließend die Gaskonzentration berechnen. Zur Messung von CO2 wird das Licht auf eine Wellenlänge von etwa 4,26 μm eingestellt, da dies der Absorptionsbereich von CO2 ist.

NDIR-Sensoren verwenden einen Infrarotlichtsender, in der Regel eine LED, die Licht in eine mit Umgebungsluft gefüllte Kammer sendet, zu einem Empfänger, der die einfallende Lichtmenge misst. Ein Vorteil von NDIR-Sensoren ist ihre lange Lebensdauer, die geringe Beeinflussung durch andere Gase, niedrige Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus sowie ein präziser und stabiler Langzeitbetrieb.

Ein Nachteil von NDIR-Sensoren ist ihre Größe. Um eine bestimmte Messgenauigkeit zu erreichen, ist ein Mindestabstand zwischen Lichtquelle und Empfänger erforderlich. Dies schränkt den Einsatz von NDIR-Sensoren in bestimmten Anwendungen ein.

Die CO2-Kanal- und Außensensoren von Sentera basieren auf diesem Prinzip.

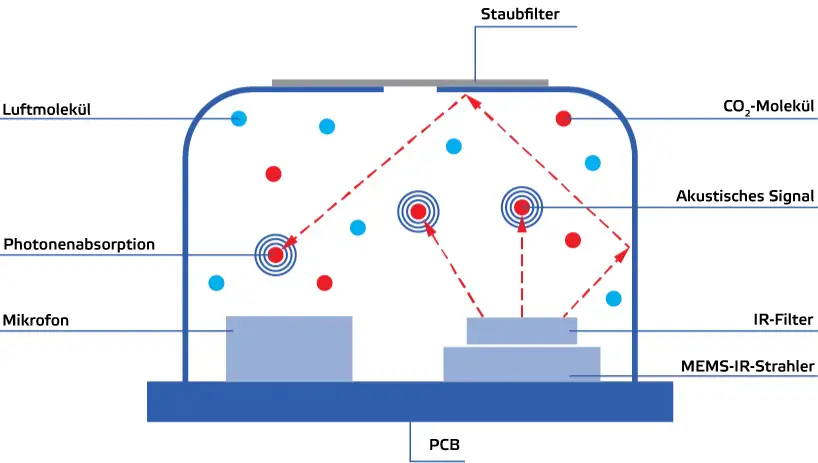

Photoakustische Spektroskopie- (PAS-) Sensoren nutzen dasselbe Grundprinzip der Absorption bei bestimmten Wellenlängen. Im Gegensatz zu NDIR-Sensoren, die das vom LED-Emitter empfangene Licht messen, erfassen PAS-Sensoren die Absorption mithilfe eines Mikrofons.

Wenn Licht durch das Gas strömt, absorbieren CO2-Moleküle spezifische Wellenlängen, was zu einem lokalisierten Erwärmungseffekt führt. Die erhitzten CO2-Moleküle dehnen sich aus, verursachen Druckschwankungen in der umgebenden Luft und erzeugen dadurch eine akustische Welle (Schall). Ein Mikrofon nimmt diese Schallwellen auf. Die Amplitude des akustischen Signals steht in direktem Zusammenhang mit der CO2-Konzentration in der Probe.

Vorteile von PAS-Sensoren sind ihre hohe Empfindlichkeit, schnelle Reaktionszeit, großer Dynamikbereich und geringe Beeinflussung durch andere Gase. Ein weiterer großer Vorteil von PAS-Sensoren ist die Möglichkeit, ein kompaktes und tragbares Design zu realisieren.

PAS-Sensoren stellen ein leistungsstarkes Instrument zur Überwachung von CO2-Werten in verschiedensten Anwendungen dar. Sie eignen sich ideal für Umweltüberwachung, die Bewertung der Luftqualität in Innenräumen, das Gewächshausmanagement und industrielle Anwendungen.

Die CO2-Raumsensoren von Sentera nutzen alle diese Sensortechnologie.

Alle unsere Sensoren verwenden den ABC (Automatic Baseline Correction) Selbstkalibrierungs-Algorithmus. Dieser Algorithmus ist für Anwendungen konzipiert, in denen die CO2-Konzentration mindestens einmal innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen für 15 Minuten oder länger auf den Außenluftwert von ±400 ppm absinkt. Dies tritt typischerweise dann auf, wenn ein Raum nicht belegt ist – und dieser niedrige Wert wird als frische Außenluft (Baseline) betrachtet. Dank dieses Prinzips muss der Sensor nach der Installation oder im Laufe der Zeit nicht neu kalibriert werden.

Flüchtige organische Verbindungen (VOCs)

Was sind VOCs?

Flüchtige organische Verbindungen (VOCs) sind eine große Gruppe von Chemikalien, die häufig in Alltagsprodukten vorkommen – etwa in Möbeln, Reinigungsmitteln, Bürobedarf und Baumaterialien. Diese Stoffe verdampfen leicht bei Raumtemperatur und setzen dabei Gase in die Luft frei. Die Konzentration von VOCs ist in Innenräumen in der Regel zwei- bis fünfmal höher als im Freien.

Gängige Beispiele für VOCs sind Benzol, Toluol, Xylol, Formaldehyd, Methylenchlorid und Ethylenglykol. Typische Quellen sind Farben und Lacke, Teppiche, Klebstoffe, Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel, Lufterfrischer, Zigarettenrauch, Kopierer, Baumaterialien wie Schaumstoffe, Haarsprays, Parfüms sowie das Verbrennen von Holz. VOCs werden auch von Menschen und Tieren über die Atmung, den Schweiß und direkt über die Haut abgegeben.

Was sind die Auswirkungen von VOCs?

VOCs wirken sich sowohl auf die menschliche Gesundheit als auch auf die Umwelt aus. Das Risiko gesundheitlicher Probleme hängt von der jeweiligen Chemikalie, ihrer Konzentration und der Dauer der Exposition ab.

Da VOCs aus verschiedenen Quellen stammen, variiert ihr Ursprung je nach Raum. Zum Beispiel:

- Küche und Badezimmer: Kochen, Reinigungsmittel

- Wohnzimmer, Schlafzimmer und Büro: Baumaterialien, Möbel, Teppiche, Reinigungsmittel sowie die Anwesenheit von Menschen (und Tieren)

- Garage und Lagerraum: Abgase, Fahrzeugflüssigkeiten, Farben und Pestizide

Die gesundheitlichen Risiken im Zusammenhang mit VOCs hängen auch von der Expositionshöhe und -dauer ab.

- Langfristige Exposition gegenüber niedrigen VOC-Konzentrationen kann das Gesundheitsrisiko erhöhen, insbesondere bei Asthmatikern oder empfindlichen Personen. Da VOCs viele verschiedene Verbindungen umfassen, hat jede ihre eigene Toxizität und gesundheitliche Wirkung.

- Kurzfristige Exposition gegenüber hohen Konzentrationen kann Kopfschmerzen, Reizungen der Augen, Nase und des Rachens, allergische Reaktionen, Konzentrationsminderung, Schwindel und Übelkeit verursachen.

- Langfristige Exposition gegenüber hohen Konzentrationen kann die Leber, Nieren und das zentrale Nervensystem schädigen; einige VOCs (wie Benzol und Formaldehyd) sind als krebserregend bekannt.

VOCs tragen auch zur Bildung von bodennahem Ozon bei, das zu Smog führt, und schädigen Ökosysteme, indem sie die Luftqualität verschlechtern und zur atmosphärischen Verschmutzung beitragen.

Zum Schutz der Gesundheit ist es am besten, die Exposition gegenüber Produkten und Materialien mit VOCs zu begrenzen. Die beste Möglichkeit, VOC-Werte zu reduzieren, besteht darin, sie einfach zu vermeiden. Bei Aktivitäten wie Umbau oder Renovierung ist das Vermeiden von VOCs jedoch oft unmöglich. In solchen Fällen sollten nur die benötigten Mengen an Farben, Reinigungsmitteln und Klebstoffen gekauft und aufbewahrt werden. Falls eine Lagerung notwendig ist, sollten die Chemikalien in Bereichen gelagert werden, in denen sich Menschen nicht lange aufhalten, um im Falle eines Austritts die Exposition zu minimieren.

VOC-Sensoren: Messung der Gesamtmenge flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)

Erhöhen Sie die Frischluftzirkulation, indem Sie Fenster und Türen öffnen oder Ventilatoren verwenden, um Außenluft hereinzubringen. Halten Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit niedrig, da VOCs bei höheren Temperaturen und Luftfeuchtigkeit stärker ausgasen.

Um die Luftqualität in Innenräumen sicherzustellen, können Sie einen Sensor verwenden. Die Sentera TVOC-Sensoren messen die Gesamtmenge flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC) sowie Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit und weisen eine hohe Selektivität gegenüber Wasserstoff (H2) auf.

In Innenräumen korrelieren Wasserstoffwerte oft mit Kohlendioxidwerten (CO2), da die

menschliche Atemluft sowohl signifikante Mengen an CO2 (etwa 4 %) als auch

H2 (rund 10 ppm) enthält. Diese Korrelation hilft dabei, die Anwesenheit von Menschen

von anderen Schadstoffen zu unterscheiden, wodurch Lüftungssysteme basierend auf der Belegung

gesteuert werden können.

Unsere Sensoren alarmieren Sie per LED, SMS oder E-Mail, wenn die

VOC-Werte einen alarmierenden Punkt erreichen. Das zeigt an, dass die Lüftung erhöht werden

sollte, um belastete Luft zu entfernen. Typische Einsatzbereiche sind Fitnessräume,

Wartebereiche, Nachtclubs, Restaurants und Produktionshallen mit Farben und Chemikalien.

Die Steuerung der Lüftung anhand der TVOC-Werte ist besonders sinnvoll in Umgebungen, in denen die Luftqualität in Innenräumen kontinuierlich optimiert werden muss, wie in Wohnzimmern, Bürogebäuden und bestimmten Industrieanlagen.

Mehr als 3 Millionen Todesfälle pro Jahr werden auf Luftverschmutzung in Haushalten zurückgeführt.

Verbrennungsschadstoffe

Was sind Verbrennungsschadstoffe?

Verbrennung ist eine der Hauptquellen der Luftverschmutzung – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich –, insbesondere durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe und Biomasse zur Energiegewinnung.

In Innenräumen entsteht Luftverschmutzung durch nicht belüftete Koch- und Heizherde,

Kessel, Tabakrauch sowie das Verbrennen von Materialien wie Kohle, Holz, Dung,

Kerzen, Räucherstäbchen und Kerosin. Diese Aktivitäten setzen schädliche

Verbrennungsschadstoffe frei – wie Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffdioxid

(NO2), Schwefeldioxid (SO2) und Feinstaub (PM) – die

erhebliche Gesundheitsrisiken darstellen, besonders bei schlechter Belüftung.

Die Exposition gegenüber diesen Schadstoffen in schlecht belüfteten Innenräumen

birgt erhebliche Gesundheitsrisiken, weshalb eine angemessene Belüftung und die

Verwendung sauberer Brennstoffe wichtig für die Luftqualität in Innenräumen und die

Gesundheit sind.

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bei unvollständiger

Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen wie Holz oder Kohle entsteht oder durch

schlecht gewartete Heizsysteme freigesetzt wird.

CO kann auch aus angrenzenden Garagen, in

denen Autos laufen, oder von Außenquellen wie nahegelegenen Autobahnen oder Industrieanlagen ins

Gebäude gelangen. Es kann sich in Innenräumen ansammeln und stellt ein Risiko für die Bewohner

dar.

CO ist ein hochgiftiges Gas, da es sich an das Hämoglobin im Blut bindet und so den Sauerstofftransport verhindert. Symptome einer CO-Vergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel, Schwäche, Übelkeit und Verwirrtheit, die bis zur Bewusstlosigkeit oder zum Tod fortschreiten können.

Stickstoffdioxid (NO2)

Stickstoffdioxid (NO2) ist ein rötlich-braunes Gas, das bei Hochtemperaturverbrennung entsteht, wenn Stickstoff (aus der Luft) mit Sauerstoff reagiert und Stickstoffoxide (NO und NO2) bildet. Wichtige Quellen für NO2 sind Gasherde, Kerosin- und Warmwasserbereiter, Kraftwerke, Abgase von Autos, Lastwagen und Bussen, der Schiffsverkehr sowie die industrielle Verbrennung fossiler Brennstoffe. Die Exposition gegenüber hohen NO2-Konzentrationen kann Reizungen der Lunge und Atemwege verursachen, das Risiko für Atemwegsinfektionen erhöhen und Asthma verschlimmern.

Schwefeldioxid (SO2)

Schwefeldioxid (SO2) ist ein stechendes, reizendes Gas, das bei der Verbrennung von schwefelhaltigen Brennstoffen wie Kohle, Diesel und Erdöl sowie bei industriellen Prozessen wie dem Schmelzen von Metallen entsteht.

SO2 stellt ein großes Gesundheitsrisiko dar und verursacht eine Reihe schädlicher Auswirkungen auf die Lunge, einschließlich Keuchen, Atemnot und Engegefühl in der Brust.

Partikel (PM2.5 und PM10)

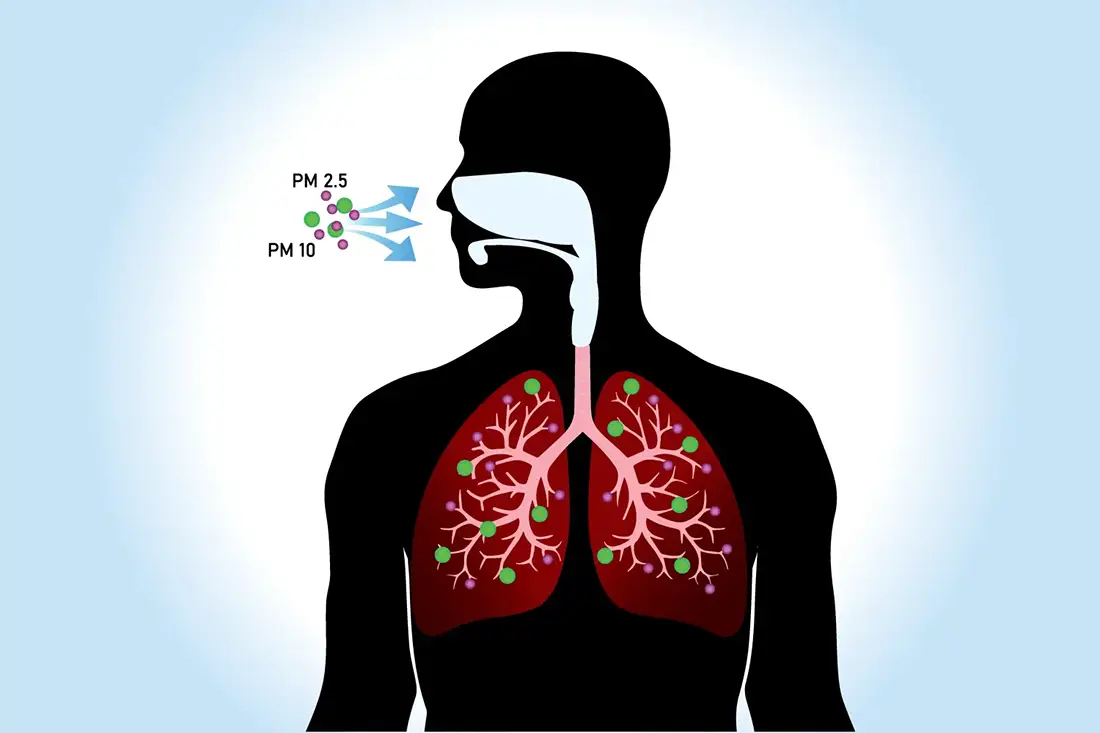

Partikel (PM) beziehen sich auf ein komplexes Gemisch aus winzigen festen Partikeln und flüssigen Tröpfchen, die in der Luft schweben. Diese Partikel variieren in Größe, Form und chemischer Zusammensetzung und werden hauptsächlich nach ihrem Durchmesser klassifiziert.

Die zwei am häufigsten überwachten Partikelgrößen sind PM10 (Partikel mit einem Durchmesser von 10 µm oder weniger) und PM2.5 (Partikel mit einem Durchmesser von 2,5 µm oder weniger). Aufgrund ihrer kleinen Größe können PM10 und insbesondere PM2.5 tief in die Lunge eingeatmet werden. PM2.5-Partikel sind besonders gefährlich, da sie die Lungenbläschen (Alveolen) durchdringen und sogar in den Blutkreislauf gelangen können, was das Risiko für ernsthafte Gesundheitsprobleme wie Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vorzeitigen Tod erhöht.

Quellen von PM in Innenräumen umfassen Verbrennungsaktivitäten wie Tabakrauchen, Kochen mit Gas- oder Holzherden, das Abbrennen von Kerzen und Emissionen von Heizgeräten. Zusätzlich können Partikel aus dem Außenbereich, zum Beispiel vom Verkehr und anderen Quellen, in Innenräume eindringen und zu den PM-Werten in Innenräumen beitragen.

Forschungen zeigen, dass Partikel über 90 % der gesundheitlichen Auswirkungen von Luftverschmutzung in Innenräumen verursachen! Die Kontrolle der PM-Exposition in Innenräumen ist daher entscheidend. Strategien umfassen die Ableitung von Verbrennungsabgasen von Brennstoffbetriebenen Geräten ins Freie, die Verwendung von Abluftventilatoren beim Kochen und das Vermeiden von nicht belüfteten Herden, Kaminen oder Heizgeräten im Innenbereich. Eine richtige Belüftung und der Einsatz sauberer Energiequellen können die PM-Konzentrationen in Innenräumen deutlich reduzieren.

Rauch

Passivrauch oder Umgebungsrauch (Environmental Tobacco Smoke) ist eine Mischung aus dem Rauch, den Raucher ausatmen, und dem Rauch, der von brennenden Tabakprodukten wie Zigaretten, Zigarren und Pfeifen freigesetzt wird.

Passivrauch ist ein bekanntes Karzinogen und birgt ernsthafte Gesundheitsrisiken, wobei kein

sicherer Expositionslevel existiert.

Er kann sich in Innenräumen – insbesondere in

Wohnungen und Autos – ansammeln und zahlreiche Gesundheitsprobleme bei Erwachsenen und Kindern

verursachen, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenkrebs, plötzlichen Kindstod (SIDS) und

häufige, schwere Asthmaanfälle. Die einzige wirksame Methode, Passivrauch in Innenräumen zu

beseitigen, besteht darin, das Rauchen vollständig zu verbieten, da Belüftungs- und

Filtersysteme diesen Schadstoff zwar reduzieren, aber nicht vollständig entfernen können.

Holzrauch ist ein weiterer bedeutender Schadstoff in Innenräumen, der durch das Verbrennen von Holz in Wohnbereichen wie Holzöfen, Kaminen und Feuerstellen im Freien entsteht. Holzrauch enthält schädliche Schadstoffe, darunter feine Partikel, Kohlenmonoxid und flüchtige organische Verbindungen, die alle die Luftqualität in Innenräumen negativ beeinflussen können. Die Exposition gegenüber diesen Schadstoffen ist besonders gefährlich für vulnerable Gruppen wie Kinder, ältere Menschen und Personen mit Herz- oder Lungenerkrankungen.

Biologische Schadstoffe

Was sind biologische Schadstoffe?

Biologische Schadstoffe sind lebende Organismen oder deren Nebenprodukte, darunter Bakterien,

Viren, Pilze, Schimmel, Hausstaubmilben, Tierhautschuppen und Pollen, die die menschliche

Gesundheit negativ beeinflussen können. Diese Verunreinigungen können verschiedene

Gesundheitsprobleme verursachen, von allergischen Reaktionen, Asthma, Infektionskrankheiten bis

hin zu schwereren toxischen Reaktionen.

Biologische Schadstoffe finden sich häufig in

feuchten Bereichen wie Badezimmern, Küchen und Kellern sowie in schlecht belüfteten Räumen wie

Dachböden und Kriechräumen. Sie können auch durch Haustiere, Pflanzen, Teppiche und Außenluft in

Innenräume gelangen. Saubere Haushaltsführung und die Wartung von Heizungs- und Klimaanlagen

sind sehr wichtig. Eine ausreichende Belüftung und gute Luftverteilung tragen ebenfalls dazu

bei. Der Schlüssel zur Schimmelbekämpfung ist die Kontrolle der Feuchtigkeit. Setzen Sie ein

integriertes Schädlingsmanagement ein, um Insekten- und Tierallergene zu kontrollieren.

Bakterien

Bakterien sind eine vielfältige Gruppe von einzelligen Organismen. Einige sind völlig harmlos, während andere schwere Krankheiten wie Lungenentzündung, Harnwegsinfektionen und lebensmittelbedingte Erkrankungen verursachen können. Bakterien leben auf Menschen, Tieren, im Boden und sogar auf Pflanzenresten. Die meisten stellen keine Gefahr dar, aber luftübertragene krankheitserregende Bakterien bergen ein Risiko, besonders für Personen mit geschwächtem Immunsystem. Der Einfluss hängt jedoch vollständig von der jeweiligen Bakterienart ab.

Viren

Viren sind mikroskopisch kleine Organismen, die sich nur durch die Infektion einer Wirtszelle vermehren können. Sie können eine Vielzahl von Krankheiten verursachen, vom gewöhnlichen Schnupfen bis hin zu ernsteren Erkrankungen. Viren werden hauptsächlich von Mensch zu Mensch übertragen, können aber auch auf Oberflächen überleben und in die Luft gelangen (z. B. Erkältungen und Grippe). Wenn eine infizierte Person hustet oder niest, werden winzige Tröpfchen mit dem Virus freigesetzt. In geschlossenen Räumen können diese Tröpfchen in der Luft schweben und so das Übertragungsrisiko erhöhen.

Pilze (Schimmel und Mehltau)

Pilze sind Organismen, die sichtbare Kolonien auf feuchten Oberflächen bilden. Schimmel und Mehltau setzen Sporen in die Luft frei, die Allergien und Reizungen der Atemwege verursachen können. Einige toxische Arten können zu ernsthaften Gesundheitsproblemen beitragen, einschließlich Krebs. Pilze treten hauptsächlich auf feuchten Materialien auf, verursacht durch Lecks, Wasserschäden oder hohe Luftfeuchtigkeit, sowie in feuchtigkeitsanfälligen Bereichen des Hauses wie Küchen und Badezimmern.

Hausstaubmilben

Hausstaubmilben sind mikroskopisch kleine Spinnentiere, die häufig in weichen Einrichtungsgegenständen wie Bettwäsche, Teppichen und Möbeln vorkommen. Während die Milben selbst nicht schädlich sind, enthalten ihre Ausscheidungen und zerfallenden Körper starke Allergene, die Asthmaanfälle und allergische Reaktionen auslösen können.

Tierhautpartikel

Tierhautpartikel bestehen aus kleinen Hautschuppen, die Tiere natürlicherweise

abwerfen. Sie enthalten Proteine, die als starke Allergene wirken.

Tierhautpartikel sind leicht und werden leicht in die Luft getragen, wodurch sie

sich im gesamten Haus verteilen. Sie verursachen Reaktionen wie Niesen, verstopfte

Nase und verschlimmern zudem Asthma. Sie verbleiben über längere Zeiträume in der

Luft, selbst nachdem Hund, Katze, Vogel oder andere pelzige oder gefiederte Freunde

das Haus verlassen haben.

Pollen

Pollen sind mikroskopisch kleine Körner, die von Bäumen, Gräsern und Unkräutern während der Blütezeit zur Fortpflanzung freigesetzt werden und eine bedeutende saisonale Allergiequelle darstellen. Pollen gelangen durch offene Fenster und Türen in Häuser. Sie lösen bei vielen Menschen Heuschnupfensymptome wie laufende Nase, Niesen und juckende Augen aus und beeinträchtigen Allergiker erheblich. Schon kleine Mengen Pollen verschlimmern bei empfindlichen Personen die Allergiesymptome.

Praktische Strategien zur Reduzierung der Exposition

Die Verringerung der Exposition gegenüber biologischen Luftschadstoffen in Ihrem Zuhause

erfordert eine Kombination von Maßnahmen, die sich auf die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit,

Verbesserung der Belüftung und die Aufrechterhaltung von Sauberkeit konzentrieren.

Halten

Sie die relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zwischen 30 und 50 %. Dies ist entscheidend, um

das Wachstum von Schimmel, Mehltau und die Präsenz von Hausstaubmilben zu minimieren, die in

feuchten Umgebungen gedeihen. Verwenden Sie Abluftventilatoren in Badezimmern und Küchen,

beheben Sie Lecks und sorgen Sie dafür, dass Geräte, die mit Wasser in Kontakt kommen,

ordnungsgemäß gewartet werden, um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden. Lüften Sie Dachböden

und Kriechräume.

Staubkontrolle ist besonders wichtig für Menschen, die gegen Tierhaare

und Milben allergisch sind. Waschen Sie Bettwäsche regelmäßig mit heißem Wasser und saugen Sie

häufig, um die Allergenbelastung zu reduzieren. Die allgemeine Wartung von Heizungs- und

Klimaanlagen sowie die Sauberkeit des Hauses sind ebenfalls wichtig.