Spezielle Anwendungen

Jede Umgebung stellt ihre eigenen klimatischen Herausforderungen dar. Eine gute – und vor allem sichere – Luftqualität in Parkhäusern sicherstellen, gesunde Lebensbedingungen für Tiere in Scheunen schaffen oder die idealen Bedingungen für das Pflanzenwachstum in Gewächshäusern erreichen: Spezifische Klimabedingungen erfordern ein gezieltes Vorgehen! In diesem Abschnitt „Spezielle Anwendungen“ stellen wir Lösungen vor, die auf einzigartige, aber dennoch häufig vorkommende Klimabedingungen zugeschnitten sind.

Parkhäuser

Unterirdische Parkhäuser stellen eine besondere Herausforderung für Lüftungssysteme dar. Um sowohl die Nutzer des Parkhauses als auch die Gebäudebewohner zu schützen, ist eine kontinuierliche Überwachung entscheidend. Intelligente Lüftungssysteme verwenden CO- und CO2-Sensoren, um eine schlechte Luftqualität zu erkennen und die Lüftung zu aktivieren, bevor die Konzentrationen gefährliche Werte erreichen.

Stallklima

Ein optimales Stallklima ist in der modernen Viehhaltung entscheidend für die Gesundheit, das Wohlbefinden, das Verhalten und die Produktivität der Tiere. Es spielt außerdem eine wichtige Rolle für die Sicherheit und den Komfort des Landwirts sowie für den Schutz der Umwelt. Die Klimaregulierung in Ställen umfasst mehrere Aspekte, darunter Belüftung, Heizung und Beleuchtung.

Gewächshaus

Gewächshäuser spielen in der modernen Landwirtschaft eine entscheidende Rolle, da sie eine geschützte und kontrollierte Umgebung für das Pflanzenwachstum schaffen. Ein wesentlicher Aspekt des Gewächshausmanagements ist die Klimasteuerung. Die Aufrechterhaltung der richtigen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzusammensetzung hat direkten Einfluss auf die Qualität der Pflanzen, das Wachstumstempo und den Gesamtertrag.

Parkhäuser

Unterirdische Parkhäuser stellen eine besondere Herausforderung für Lüftungssysteme dar. Diese Parkhäuser sind geschlossene Räume mit meist niedrigen Decken, in denen sich giftige Abgase von Fahrzeugen schnell ansammeln können – was ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellt. Um sowohl die Nutzer des Parkhauses als auch die Gebäudebewohner zu schützen, ist eine kontinuierliche Überwachung entscheidend. Intelligente Lüftungssysteme verwenden CO- und CO2-Sensoren, um eine schlechte Luftqualität zu erkennen und die Lüftung zu aktivieren, bevor die Konzentrationen gefährliche Werte erreichen.

Abgase im Parkhaus

Im Allgemeinen stoßen Autos mit Verbrennungsmotoren hauptsächlich Kohlendioxid (CO2) und Kohlenmonoxid (CO) als Abgase aus. Die relative Menge jedes Gases kann je nach mehreren Faktoren variieren, einschließlich der Art des Kraftstoffs, der Motoreffizienz und der Fahrbedingungen. Typischerweise ist der Ausstoß von CO2 deutlich höher als der von CO. Dies liegt daran, dass CO2 ein Nebenprodukt der vollständigen Verbrennung von Kohlenwasserstoffkraftstoffen wie Benzin oder Diesel ist, während CO bei unvollständiger Verbrennung entsteht.

Flüssiggas (LPG) wird häufig als Kraftstoff für Fahrzeuge und als Heizquelle verwendet. In unterirdischen Parkhäusern besteht ein Risiko durch Lecks von Fahrzeugen oder aus den Lagereinrichtungen selbst. LPG ist hochentzündlich, und in dem begrenzten Raum eines unterirdischen Parkhauses kann jedes Leck eine erhebliche Brandgefahr darstellen. Fahrzeuge mit einem LPG-Tank sind daher nicht in allen Parkhäusern erlaubt. Die Messung von LPG-Werten hilft, Lecks frühzeitig zu erkennen und die Überwachung potenziell gefährlicher Konzentrationen zu ermöglichen.

Kohlendioxid (CO2)

Kohlendioxid (CO2) ist ein natürlich vorkommendes Treibhausgas und – in kleinen Mengen – für das Leben auf der Erde unerlässlich. In geschlossenen Räumen können die CO2-Werte jedoch durch eine Kombination aus Außenluft, menschlicher Atmung und unzureichender Belüftung ansteigen. Moderate bis hohe CO2-Konzentrationen können Kopfschmerzen, verminderte Konzentration und Müdigkeit verursachen. Bei höheren Konzentrationen können Symptome wie Übelkeit, Schwindel und Erbrechen auftreten. In extremen Fällen kann es zum Bewusstseinsverlust kommen. Innenraum-CO2-Werte zwischen 400–1000 ppm gelten als akzeptabel. Werte über 1000 ppm weisen auf unzureichende Belüftung hin, und es muss Frischluft zugeführt werden, um überschüssiges CO2 zu entfernen.

Bei ausreichendem Sauerstoff sind die Hauptnebenprodukte während der Kraftstoffverbrennung in einem Motor CO2 und Wasserdampf (H2O). Folglich ist die freigesetzte Menge an CO2 während der Verbrennung im Allgemeinen höher als die Menge an Kohlenmonoxid (CO). Moderne Motoren sind darauf ausgelegt, den Verbrennungsprozess zu optimieren, um durch vollständige Verbrennung möglichst viel CO2 zu erzeugen und gleichzeitig die Produktion von Kohlenmonoxid (CO) und anderen schädlichen Emissionen zu minimieren.

Kohlenmonoxid (CO), der lautlose Killer

Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das hochgiftig ist und oft als lautloser Killer bezeichnet wird. Es wird zusammen mit CO2 von Fahrzeugmotoren ausgestoßen. Kohlenmonoxid entsteht, wenn Verbrennungsreaktionen nicht vollständig ablaufen, zum Beispiel aufgrund unzureichender Sauerstoffversorgung, ineffizienter Verbrennung oder Motorfehlern.

Wenn CO-Moleküle in die Außenluft gelangen, reagieren sie typischerweise mit Sauerstoff zu

CO2, gemäß der Reaktion:

2 CO + O2 → 2 CO2

Auf

diese Weise verteilt sich CO in Außenbereichen schnell, und seine Konzentration sinkt auf

ungefährlichere Werte. In geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen wie unterirdischen

Parkhäusern kann sich CO jedoch ansammeln, wenn Fahrzeuge oder andere Quellen weiterhin CO

abgeben. Ohne ausreichende Luftzirkulation kann CO in Parkhäusern auf gefährliche

Konzentrationen ansteigen. Zudem neigt CO dazu, nach oben zu steigen, und kann in höhere

Stockwerke von Gebäuden gelangen, wodurch Bewohner und Büroangestellte über längere Zeit

schädlichen Konzentrationen ausgesetzt sein können.

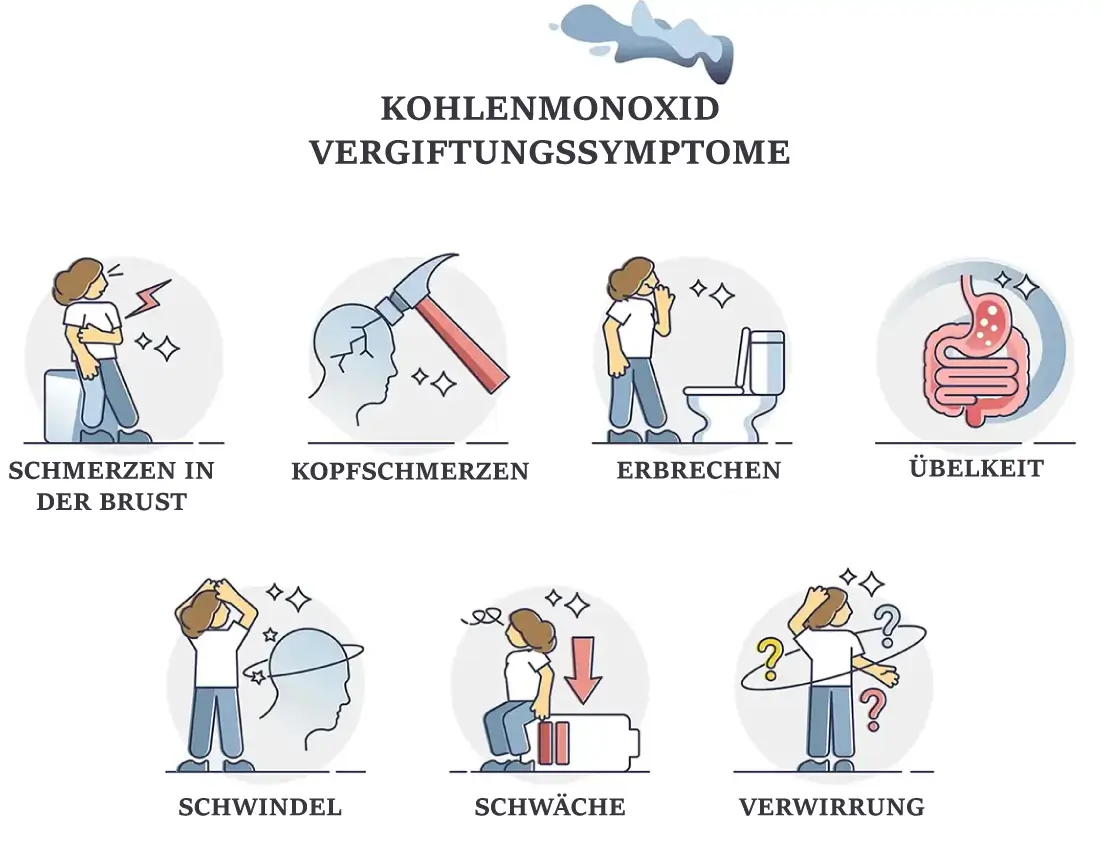

Es ist wichtig zu beachten, dass CO ein weitaus stärkerer Schadstoff in Bezug auf

unmittelbare gesundheitliche Auswirkungen ist, da es die Fähigkeit des Körpers

beeinträchtigt, Sauerstoff zu transportieren. Das Einatmen von CO ist schädlich,

weil es sich an die roten Blutkörperchen bindet und deren Sauerstofftransport

verhindert. Dies kann zu Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit,

Schläfrigkeit, Sehstörungen, Atemnot sowie Brust- oder Bauchschmerzen führen.

Bei

hohen Konzentrationen kann eine CO-Exposition lebensbedrohlich sein.

Um

die

CO-Konzentration in geschlossenen Bereichen zu reduzieren, muss Frischluft

zugeführt

werden, um das Gas zu entfernen. Aus diesem Grund verlangen viele lokale

Vorschriften CO-Sensoren in Parkhäusern, um die Luftqualität zu überwachen und

bei

Bedarf die Belüftung zu aktivieren.

Wo sollten die CO-Sensoren installiert werden?

Bei der Installation von CO-Sensoren in geschlossenen Räumen wie unterirdischen Parkhäusern

ist

die richtige Positionierung entscheidend für eine genaue Erfassung und die Sicherheit der

Nutzer.

Im Gegensatz zu Flüssiggas (LPG), das schwerer als Luft ist und dazu neigt,

sich

in Bodennähe anzusammeln, hat CO eine ähnliche Dichte wie Luft und verteilt sich gleichmäßig

im

Raum. Aus diesem Grund werden CO-Sensoren typischerweise in Atemhöhe – etwa 1,2 bis 1,8

Meter

über dem Boden – angebracht, da Menschen dort am wahrscheinlichsten das Gas einatmen.

Um eine effektive Überwachung zu gewährleisten, ist es wichtig, die Luftströmungsmuster im Parkhaus zu kennen. Sensoren sollten in Bereichen installiert werden, die anfällig für CO-Ansammlungen sind, z. B. an Stellen mit schlechter Belüftung oder stagnierender Luft. Vermeiden Sie die Montage von Sensoren in der Nähe von Wänden oder in Ecken, hinter Säulen oder großen Objekten oder an Orten, an denen die Luftzufuhr zum Sensor behindert sein könnte. Dies kann zu ungenauen Messwerten führen und die Erkennung verzögern.

Zudem sollten stets die örtlichen Bauvorschriften und Regelungen konsultiert werden, da diese möglicherweise spezifische Anforderungen für die Platzierung von CO-Sensoren in Parkeinrichtungen enthalten. Die Einhaltung der Vorschriften ist nicht nur für die Sicherheit entscheidend, sondern auch, um gesetzliche Standards zu erfüllen und mögliche Strafen zu vermeiden.

CO2-basierte Belüftung von Parkhäusern

Die Steuerung eines Lüftungssystems in Parkhäusern kann auf Basis von

CO2-Messungen

wesentlich effizienter erfolgen. Wenn Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren in Betrieb sind,

werden

CO2-Sensoren als Erste eine schlechte Luftqualität erkennen – lange bevor die

CO-Sensoren erhöhte Werte feststellen.

In Situationen, in denen die Verbrennung

ineffizient ist oder ein falsches Luft-Kraftstoff-Verhältnis vorliegt, können zusammen mit

anderen Schadstoffen höhere CO-Werte entstehen. Wenn sich CO jedoch mit der Luft in einem

unterirdischen Parkhaus vermischt, führt dies zunächst zu einem weiteren Anstieg der

CO2-Konzentrationen.

Zusammenfassend sind CO2-Sensoren unerlässlich, um die Luftqualität zu überwachen und eine gute Luftqualität in unterirdischen Parkhäusern zu gewährleisten. Lüftungssysteme können automatisch auf Basis von CO2-Messwerten in Echtzeit gesteuert werden, um effizient Frischluft zuzuführen und schädliche Gase zu entfernen.

Stallklima

Ein optimales Stallklima ist in der modernen Viehhaltung entscheidend für die Gesundheit, das Wohlbefinden, das Verhalten und die Produktivität der Tiere. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle für die Sicherheit und den Komfort des Landwirts sowie für den Schutz der Umwelt. Die Klimaregulierung in Ställen umfasst mehrere Aspekte, darunter Belüftung, Heizung und Beleuchtung. Der Einsatz von Ventilatoren und Heizungen führt jedoch zu erheblichen Kosten für Energie, Investitionen und Wartung. Darüber hinaus ist die Klimasteuerung mit Umweltaspekten verbunden, wie Ammoniak- und Geruchsemissionen sowie Treibhausgasausstoß.

Warum lüften?

Der Zweck der Belüftung besteht darin, die Luft im Stall zu erneuern. Idealerweise sollte die Zusammensetzung der Luft im Stall der Außenluft ähneln. In der Praxis ist dies jedoch aufgrund der kontinuierlichen Entstehung von Stallgasen, Feuchtigkeit und Wärme nicht möglich.

Die Belüftung hilft, überschüssige Gase und Feuchtigkeit aus dem Stall zu entfernen, eine Überhitzung zu verhindern und gleichzeitig kontinuierlich Frischluft und Sauerstoff zuzuführen. Eine optimale Belüftung sorgt für die richtige Temperatur und Luftqualität auf Tierhöhe. Zugluft oder zu schnelle Luftbewegungen auf Tierhöhe sollten vermieden werden.

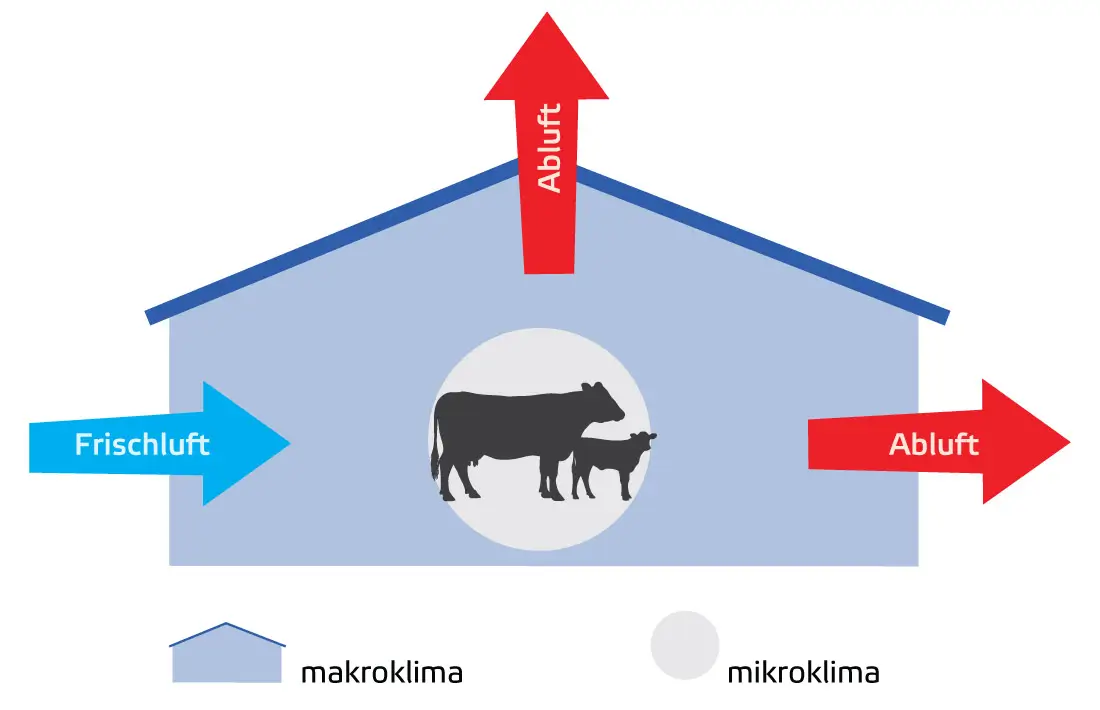

Zunächst wollen wir eine Unterscheidung zwischen Makroklima und Mikroklima treffen. Das Mikroklima bezieht sich auf das Klima auf Tierhöhe. Die Belüftung wird jedoch üblicherweise anhand der Umgebungstemperatur gesteuert, wobei ein Sensor die Temperatur des Makroklimas misst und nicht die des Mikroklimas.

Die Platzierung der Sensoren ist daher ein wichtiger Aspekt einer guten Klimasteuerung. Idealerweise sollten die Sensoren das Mikroklima der Tiere widerspiegeln.

Stallklimaparameter

Temperatur

Die Temperatur ist ein entscheidender Parameter des Stallklimas. Die Belüftung zielt darauf ab, die Umgebungstemperatur innerhalb der thermoneutralen Zone – oder noch besser – innerhalb der Komfortzone der Tiere zu halten.

Die thermoneutrale Zone ist der Bereich der Umgebungstemperaturen, in dem ein Tier seine Körpertemperatur konstant halten kann. Ein gutes Stallklima hält die Umgebungstemperatur jedoch innerhalb der Komfortzone der Tiere. Dies ist der engere Bereich, in dem keine Verhaltensanpassungen wie Zittern (zur Wärmeproduktion), Hecheln (zur Wärmeabgabe) oder verändertes Liegeverhalten erforderlich sind, um die Körpertemperatur zu halten. Außerhalb der thermoneutralen Zone kann es zu Produktivitätsverlusten kommen, bedingt durch erhöhte Wärmeproduktion und/oder reduzierten Futteraufnahme aufgrund von Hitze- oder Kältestress. Um überschüssige Wärme abzugeben, nutzen Tiere die Verdunstung von Feuchtigkeit, die wiederum von Luftfeuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit abhängt.

Die thermoneutrale Zone und die Komfortzone sind keine festen Werte, sondern variabel und hängen von mehreren Faktoren ab:

- Tierart

- Alter und Gewicht

- Futteraufnahme

- Klima

Es ist zu beachten, dass vor allem die gefühlte Temperatur entscheidend ist. Diese wird auch von anderen Klimaparametern beeinflusst, wie relativer Luftfeuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit, sowie von den Haltungsbedingungen.

Feuchtigkeit

Feuchtigkeit wird als relative Luftfeuchtigkeit (RH) angegeben. Sie beschreibt, wie stark die Luft bei einer bestimmten Temperatur mit Wasser (Dampf) gesättigt ist. Je höher die Temperatur, desto mehr Feuchtigkeit kann die Luft aufnehmen. Die relative Luftfeuchtigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Außenbedingungen, Stalltemperatur, Atmung und Hautatmung der Tiere. Darüber hinaus spielen auch Kotqualität, Wasseraufnahme und eventuelles Wasserverschütten eine Rolle.

Sowohl eine zu hohe als auch eine zu niedrige relative Luftfeuchtigkeit (RH) ist schädlich. Bei einer niedrigen RH wird eine höhere Stalltemperatur benötigt, damit die Tiere das gleiche „Wärmeempfinden“ haben. Zudem reizt eine niedrige RH die Atemwege und kann zu Atemwegserkrankungen führen. Eine hohe RH hingegen führt zu Kondensation und erhöhtem Infektionsdruck, was sowohl für die Stalltechnik als auch für die Tiere schädlich ist.

In Ställen ist eine hohe relative Luftfeuchtigkeit deutlich häufiger als eine niedrige. Bei Schweinen sollte dieser Wert zwischen 50 und 80 % liegen.

Luftgeschwindigkeit

Ein angemessener Luftstrom sorgt für eine komfortable Umgebung für die Tiere, verhindert Hitzestress und erhält eine gute Luftqualität. Er muss jedoch präzise reguliert werden, da Überbelüftung Energie verschwendet und unnötige Zugluft erzeugen kann. Die Luftgeschwindigkeit ist eines der Schlüsselelemente der Klimasteuerung und spielt eine wichtige Rolle beim Wärmeempfinden. Sowohl zu wenig als auch zu viel Luftbewegung kann zu Problemen wie Hitzestress oder Zugluft führen – eine Kombination aus hoher Luftgeschwindigkeit und niedrigen Temperaturen. Bei hoher Luftgeschwindigkeit verlieren die Tiere mehr Wärme an die Umgebung und empfinden die Luftbewegung als kälter.

Das Ziel der Maximalbelüftung ist es, überschüssige Wärme abzuführen und sicherzustellen, dass die Stalltemperatur nicht zu stark über der Zieltemperatur liegt. Zudem werden ungewollte Luftströme oder Zugluft verhindert, die die Tiere beeinträchtigen könnten.

Stallgase

Stallgase sind Gase, die häufig in der Luft innerhalb von Viehställen vorkommen und durch Tiere, Mist, Futter sowie den mikrobiellen Abbau organischer Materialien entstehen. Diese Gase können die Tiergesundheit, die Arbeitssicherheit und die Umwelt beeinträchtigen, wenn sie nicht durch Belüftung richtig kontrolliert werden.

- CO2 (Kohlendioxid) ist ein farb- und geruchloses Gas, das

natürlicherweise in Konzentrationen von ± 400 ppm vorkommt. Bei normalen Konzentrationen

ist

CO2 weder für Menschen noch für Tiere schädlich. Durch die Atmung der Tiere

wird

eine erhebliche Menge CO2 in den Stall abgegeben. Zusätzlich kann – abhängig

vom

Heizungssystem – auch eine relativ große Menge CO2 aus der Verbrennung von

Brennstoffen vorhanden sein.

CO2 ist ein guter Indikator für das Belüftungsniveau und kann als Maß für die Luftqualität und die festgelegte Mindestbelüftung verwendet werden. In Ställen ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass die CO2-Konzentration unter 3000 ppm bleibt. - NH3 (Ammoniak) ist ein schädliches, stark riechendes und reizendes

Gas, das im Urin und Kot der Tiere durch die Umwandlung von unverdaulichem

Stickstoff entsteht. Der menschliche Geruchssinn nimmt NH3 ab etwa 10 ppm

wahr.

Bei Konzentrationen von 20 bis 25 ppm kann NH3 sowohl für Menschen als auch

für

Tiere schädlich sein.

Die NH3-Konzentration wird oft als Maß für das Stallklima und das Tierwohl verwendet. Hohe NH3-Werte können auf unzureichende Belüftung, Güllebelüftung oder eine übermäßige Verschmutzung der Ställe hinweisen und unerwünschtes Verhalten wie Schwanz- und Ohrbeißen fördern.

Die NH3-Konzentration sollte unter 20 ppm liegen. Es ist eine echte Herausforderung, die richtige Balance zwischen der Begrenzung von NH3-Werten und der Vermeidung von Zugluft zu finden.

Ammoniak-emissionsreduzierende Stallanlagen sind seit 2003 für neue oder renovierte Schweine- und Geflügelställe verpflichtend. Weitere Maßnahmen werden in der Zukunft erwartet. - H2S (Schwefelwasserstoff) ist ein sehr giftiges Gas, das bei

der

anaeroben Zersetzung von Gülle entsteht. Es hat einen niedrigen Geruchsschwellenwert von

0,005 bis 0,13 ppm und den charakteristischen Geruch nach faulen Eiern. Bei

Konzentrationen

über 100 ppm wird das Riechorgan gelähmt, und der Geruch ist für Menschen nicht mehr

wahrnehmbar, sodass die Gefahr nicht mehr erkennbar ist. Konzentrationen über 1000 ppm

können tödlich sein und innerhalb von Sekunden zum Tod führen.

H2S kann beim Pumpen, Mischen oder Entleeren von Gülle freigesetzt werden. Der gesetzliche Grenzwert für H2S am Arbeitsplatz über 8 Stunden liegt in Belgien bei 5 ppm und in den Niederlanden nur bei 1,6 ppm.

- CO (Kohlenmonoxid) ist ein sehr gefährliches Gas , das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. CO kann im Heizungssystem (z. B. schlecht eingestellter Ölbrenner) entstehen, wenn nicht genügend Sauerstoff vorhanden ist. Durch die Bindung an Hämoglobin im Blut wird der Sauerstofftransport blockiert. CO ist bereits in niedrigen Konzentrationen von 50 ppm tödlich. CO neigt dazu, sich in der Nähe der Güllekammer anzusammeln, weniger in Tierhöhe.

- CH4 (Methan) ist ein sehr leicht entzündbares Erdgas , das in Gülle gebildet wird. Wenn es sich in der Güllekammer ansammelt, entsteht eine Brand- und Explosionsgefahr. Eine ausreichende Belüftung verhindert die Ansammlung dieses Gases. Durch die Güllekammerbelüftung – einströmende Frischluft, die durch die Schlitze im Rost fällt und in der Güllekammer wieder aufsteigt – können diese Gase Tierhöhe erreichen.

- HCN (Blausäure) ist das schädlichste aller Stallgase. Es entsteht in

der

Güllekammer aus Cyaniden, die natürlich in Pflanzen vorkommen. HCN bindet sich an

Hämoglobin

im Blut und verursacht Sauerstoffmangel.

Akute Exposition kann zu allgemeiner Schwäche, Kopfschmerzen, Verwirrung, Schwindel, Müdigkeit, Panik, Atemnot, Übelkeit und Erbrechen führen. Aufgrund der Atemnot kann Bewusstlosigkeit auftreten, die zum Tod führen kann.

CH4, NH3 und HCN sind leichter als Luft und entweichen daher relativ leicht aus Güllekammern. Im Gegensatz dazu sind CO2 und H2S schwerer als Luft und entweichen daher nicht so leicht aus der Güllekammer, sondern neigen dazu, sich dort zu sammeln.

Staub

Staub ist in Schweine- und Geflügelställen immer vorhanden. Er ist meist organischen Ursprungs, z. B. von Federn, Hautschuppen, Futter, Kot, Einstreu und kann Bakterien und Viren transportieren.

Die Staubkonzentration und die Größe der Staubpartikel bestimmen deren Schadenspotenzial: je kleiner die Partikel, desto schädlicher sind sie für Menschen und Tiere. Insbesondere Partikel kleiner als 10 µm sind am schädlichsten; sie dringen tief in die Lungen ein und verursachen ernsthafte Atemwegserkrankungen. Das Tragen einer Staubmaske im Stall ist ratsam.

Die Staubkonzentration im Stall sollte unter 2,4 mg/m³ liegen, wobei die tatsächlichen Konzentrationen in der Praxis zwischen 1 und 10 mg/m³ variieren.

Licht

Licht ist wesentlich für das Wohlbefinden, die Gesundheit, Produktivität und gesetzliche

Vorgaben

der Tiere. Es muss an die Art, das Alter und das Verhalten der Tiere angepasst werden, um

optimale Lebensbedingungen zu gewährleisten.

Die Lichtintensität beeinflusst die

Hormonproduktion und damit auch das Fressverhalten, die Wachstumsraten, die Eierproduktion

und

das Aktivitätsniveau. Tiere haben natürliche Präferenzen für bestimmte Lichtstärken und

benötigen ausreichend Licht, um ihre Umgebung, Stallgenossen sowie Futter und Wasser sehen

zu

können. Zu viel Licht kann hingegen Stress erhöhen. Vorschriften schreiben

Mindestlichtstärken

und Lichtperioden vor, und neue Gebäude müssen natürliche Lichtöffnungen enthalten. Die

Lichtintensität kann mit einem Luxmeter gemessen werden.

Stallsensoren

Ein Stall ist weit entfernt von einer idealen Umgebung für Sensoren. Staub, Feuchtigkeit und Ammoniak können einen Sensor, der nicht richtig geschützt ist, stark beschädigen. Eine IP-Klassifikation von mindestens IP56 – spritzwassergeschützt und staubdicht – ist daher erforderlich.

Es wird in der Regel empfohlen, die Sensoren bei einer gründlichen Stallreinigung zu entfernen. Die Einfachheit, mit der der Sensor entfernt und wieder installiert werden kann, kann daher eine wichtige Rolle bei der Sensorwahl spielen. Ein gutes System sollte sicherstellen, dass alle offenen Anschlüsse nach dem Entfernen des Sensors durch Klappen oder Schraubkappen geschützt werden können.

Gewächshaus

Gewächshäuser spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Landwirtschaft, da sie eine ganzjährige Kultivierung ermöglichen, indem sie eine geschützte und kontrollierte Umgebung für das Pflanzenwachstum schaffen. Einer der wichtigsten Aspekte des Gewächshausmanagements ist die Klimaregelung. Die Aufrechterhaltung der richtigen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzusammensetzung hat direkten Einfluss auf die Qualität der Pflanzen, das Wachstumstempo und den Gesamtertrag.

Was ist ein Gewächshaus?

Ein Gewächshaus ist eine Struktur, die in der Regel aus transparenten Materialien wie Glas oder Kunststoff besteht und dazu dient, eine kontrollierte Umgebung für den Pflanzenanbau zu schaffen. Es lässt Sonnenlicht herein, um die Luft und den Boden im Inneren zu erwärmen, und schützt gleichzeitig die Pflanzen vor Schädlingen, Wind, Regen und extremen Außentemperaturen.

Der Hauptzweck eines Gewächshauses besteht darin, die Anbausaison zu verlängern

und

optimale sowie stabile Bedingungen für das Pflanzenwachstum zu schaffen, indem

Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht und CO2-Werte kontrolliert

werden.

Beschattungs- sowie Heiz- oder Kühlsysteme können hinzugefügt werden, um ein

stabiles Klima zu gewährleisten.

Gewächshäuser werden in der Gartenbau-

und

Landwirtschaft weit verbreitet eingesetzt, um Gemüse, Blumen, Obst und

Zierpflanzen

effizienter und mit höheren Erträgen zu kultivieren, unabhängig von den

Wetterbedingungen draußen.

Gewächshausbelüftung: natürlich oder gesteuert

Belüftung ist in Gewächshäusern essentiell, um eine gesunde und produktive Umgebung für Pflanzen zu schaffen. Sie reguliert Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Werte und verhindert Probleme wie Überhitzung, Schimmel, Krankheiten oder übermäßige Feuchtigkeit. Die Belüftung in Gewächshäusern kann durch natürliche oder gesteuerte Systeme erfolgen.

Natürliche Belüftung nutzt Dachlüftungen, Seitenlüftungen und Lamellen, damit warme Luft aufsteigen und entweichen kann, während kühlere Luft passiv einströmt. Dieser passive Ansatz ist einfach und energieeffizient, kann aber bei extremen Wetterbedingungen oder in größeren Gewächshäusern nicht immer ausreichen.

Gesteuerte Belüftung verwendet Ventilatoren, Sensoren, Umluftsysteme und automatisierte Steuerungen, um Luftstrom, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Werte aktiv zu regeln. Abluftventilatoren entfernen heiße, stagnierende Luft, während Umluftventilatoren die Luft gleichmäßig verteilen, um ungleichmäßige Wärme- oder Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden. Moderne Steuerungssysteme können Ventilatoren, Lüftungen oder Klappen automatisch anhand voreingestellter Parameter betreiben, um stabile Bedingungen das ganze Jahr über zu gewährleisten, die höhere Erträge und gesündere Pflanzen unterstützen. Obwohl dies mehr Investition und Energie erfordert als die natürliche Belüftung, bietet es höhere Präzision, Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit.

Gewächshaus-Klimaparameter

Die Aufrechterhaltung des richtigen Klimas in einem Gewächshaus hängt von der genauen Überwachung und Steuerung mehrerer wichtiger Parameter ab.

Temperatur

Die richtige Temperatur ist entscheidend für den Stoffwechsel und das Wachstum der Pflanzen,

einschließlich allgemeiner Gesundheit, Blüte und Fruchtbildung. Der ideale Temperaturbereich

variiert je nach Kulturpflanze, liegt aber in der Regel zwischen 18–30 °C.

Die

Temperatur

wird durch Heiz-, Kühl-, Beschattungs- und Belüftungssysteme gesteuert, die Überhitzung am

Tag

und übermäßige Abkühlung in der Nacht verhindern.

Relative Luftfeuchtigkeit

Die Luftfeuchtigkeit in einem Gewächshaus beeinflusst die Transpiration der Pflanzen (Wasserverlust über die Blätter), die Anfälligkeit für Krankheiten und die allgemeine Vitalität. Zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Pilzkrankheiten führen, während zu niedrige Werte Pflanzestress verursachen können. Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt in der Regel zwischen 50–80 %, abhängig von Pflanzenart und Wachstumsphase. Die Luftfeuchtigkeit wird durch Nebelanlagen, Entfeuchter und Belüftung reguliert, die überschüssige Feuchtigkeit entfernen und die Bedingungen im optimalen Bereich halten.

Kohlendioxid

Ausreichende CO2-Werte sind entscheidend für die Photosynthese und die

Biomasseproduktion. In Ställen muss CO2 durch Frischluft ausgetauscht werden, um

die

Konzentration so niedrig wie möglich zu halten – sowohl für die Tier- als auch die

Menschensicherheit. In Gewächshäusern hingegen muss CO2 bereitgestellt werden, um

die

Pflanzenentwicklung zu fördern. Pflanzen wachsen optimal, wenn die

CO2-Konzentration

zwischen 400 und 1000 ppm liegt.

Sentera-Sensoren können Konzentrationen bis zu

10.000 ppm

messen. Anreicherungsanlagen und gleichmäßige Luftströmung helfen dabei, die richtigen

CO2-Konzentrationen bereitzustellen und so die Wachstumsbedingungen zu

optimieren.

Licht

Licht ist die Energiequelle für die Photosynthese, die das Pflanzenwachstum antreibt. Sowohl

die

Menge (Intensität) als auch die Art (Spektrum) des Lichts sind entscheidend. Die meisten

Pflanzen benötigen 12–16 Stunden Licht pro Tag. Pflanzen wie Pilze bevorzugen hingegen

geringere

Lichtintensitäten.

Überwachung des Umgebungslichts sowie der Einsatz von

Wachstumsleuchten

und Sonnenschutznetzen sorgen für eine optimale Lichtversorgung.

Bodenfeuchtigkeit

Wurzeln benötigen sowohl Wasser als auch Nährstoffe, um Wachstum zu unterstützen, daher ist

die

Aufrechterhaltung der richtigen Bodenfeuchtigkeit entscheidend. Wenn der Boden zu trocken

ist,

ist die Fähigkeit der Pflanzen, Nährstoffe aufzunehmen, eingeschränkt, was ihr Wachstum

hemmt.

Wenn der Boden jedoch zu nass ist, wird er zu einem Nährboden für schädliche Bakterien und

Pilze.

Bodensensoren und Bewässerungssysteme helfen, das richtige Gleichgewicht zu

halten,

verhindern Trockenstress und Überwässerung und unterstützen gleichzeitig die gesunde

Wurzelfunktion.

Zusammenfassende Tabelle

| Parameter | Auswirkung | Kontrolle |

|---|---|---|

| Temperatur | Stoffwechsel und Wachstum | Heizen, Kühlen, Beschattung, Belüftung |

| Luftfeuchtigkeit | Transpiration und Krankheiten | Befeuchtung, Luftentfeuchter, Belüftung |

| CO2-Werte | Photosynthese und Biomasseproduktion | Anreicherungssysteme, Luftstrom |

| Licht | Photosynthese | Wachstumsbeleuchtung, Schattennetze |

| Bodenfeuchtigkeit | Wurzelfunktion und Nährstoffaufnahme | Bewässerung, Bodensensoren |

Luftstrommanagement

Belüftung entfernt überschüssige Wärme, reguliert die Luftfeuchtigkeit und versorgt die Pflanzen mit frischem CO2 für die Photosynthese. Sie trägt auch dazu bei, Pflanzenkrankheiten zu verhindern, indem die Luftzirkulation gefördert wird. Eine gleichmäßige Verteilung der Luft im Gewächshaus ist entscheidend, damit alle Pflanzen die gleichen Umweltbedingungen erfahren. Zirkulationsventilatoren und Zwangsluftsysteme helfen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit auszugleichen, Stagnation zu vermeiden und ein optimales Klima zu unterstützen.

Sentera-Sensoren und -Steuerungen für Landwirtschaft und Gartenbau

Die Überwachung und Aufrechterhaltung der Umweltbedingungen ist entscheidend, um Belüftungsstrategien in der Landwirtschaft und im Gartenbau zu optimieren. Sentera bietet fortschrittliche Sensoren, die CO2, Bodenfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Licht und Temperatur messen. Diese Sensoren können direkt Ventilatoren, Lüftungsöffnungen oder Bewässerungssysteme steuern, Überwässerung verhindern und kontinuierlich Umweltdaten protokollieren.

Sentera-Sensoren sind speziell für landwirtschaftliche und gartenbauliche Anwendungen optimiert. Ihre Messbereiche sind breit, wodurch sie für verschiedene Anwendungen geeignet sind, und ihre Elektronik ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, um die Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen.

Mit Modbus- und SenteraWeb-Konnektivität können sowohl kleine als auch großflächige landwirtschaftliche Anlagen eine intelligente Steuerung, Fernüberwachung, Alarme und vorbeugende Wartung integrieren. Modbus-Netzwerke können bis zu 1000 Meter lang sein und bis zu 247 Geräte verwalten, mit der Möglichkeit, die Reichweite mithilfe von Repeatern noch weiter zu erhöhen. Dies ermöglicht eine bedarfsorientierte Belüftung und eine nahtlose Integration in ein umfassendes Gewächshausmanagementsystem.

SenteraWeb steigert den Nutzen der Sentera-Sensoren zusätzlich, indem detaillierte Datenerfassung und automatisierte Warnungen ausgelöst werden, wenn Parameter außerhalb der gewünschten Werte liegen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass intelligente Überwachung in Kombination mit natürlicher und gesteuerter Belüftung Gewächshäusern ermöglicht, optimale Wachstumsbedingungen aufrechtzuerhalten, die Produktivität zu steigern und effizient sowie nachhaltig zu arbeiten.